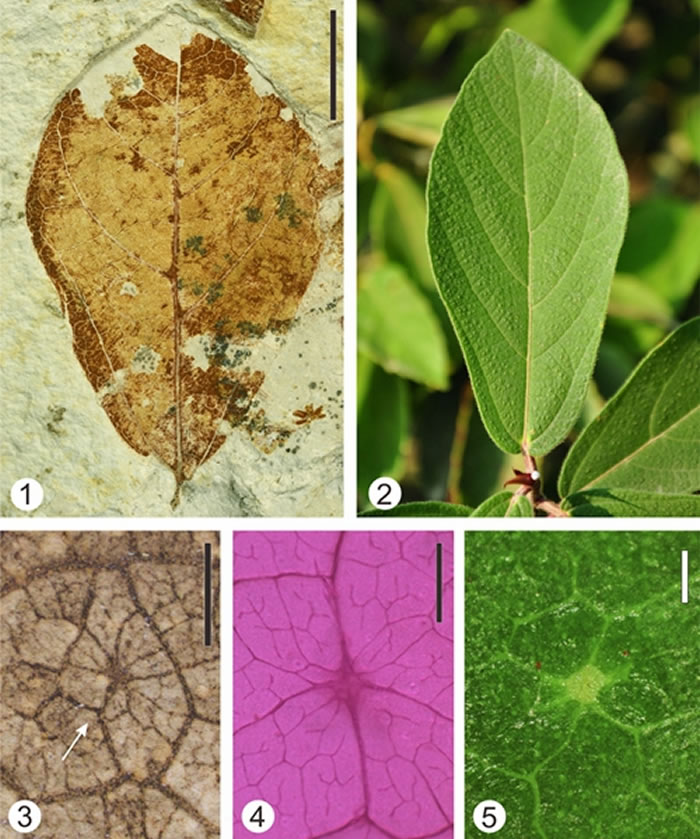

中中新世文山植物群中的小楔葉榕(Ficus microtrivia)葉片化石(1)與現生楔葉榕(Ficus trivia)葉片(2);化石和現生種表麵均具有細脈腺節結構(3~5)

(1)生長在石灰岩裸岩上的楔葉榕;(2)滇東南地區現生石灰岩灌叢植被

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院西雙版納熱帶植物園(黃健):榕屬(Ficus)是種類最多、分部最廣的木本植物之一,全世界有750餘種,其中近2/3種類分布於熱帶亞洲地區。榕屬的生境和形態極為多樣,廣布於從潮濕到幹旱的各種熱帶、亞熱帶植被類型中,其形態、習性與屬內的係統位置有較高的相關性。

在我國西南和東南亞地區有著最為典型石灰岩溶(又稱喀斯特)地貌,其具有獨特的地質地貌和理化性質,幹旱和高鈣是其最主要特征,其上覆蓋的植被在物種組成和生理生態上也與地帶性植被不同。最為典型的是由生長於裸岩石縫之中灌木構成的灌叢型植被,許多榕屬植物是這一植被類型中的優勢類群。對於這一植被是人為活動幹擾形成還是自然演替的頂級,一直存在爭論。

版納植物園古生態研究組的黃健助理研究員在滇東南石灰岩溶地區的核心地帶——文山盆地中進行了長期的古植物學研究,近期在其中發現一種榕屬的葉片化石。通過對現生榕屬植物葉脈結構特征的研究總結,將榕屬葉脈模式分為4個類型,並總結了各亞屬的葉脈特征。經過葉結構重建和現代物種對比,確定文山植物群中的該榕屬化石屬於無花果亞屬(Subgen. Ficus),其現生最近親緣種為楔葉榕(Ficus trivia)。楔葉榕和近似類群分布於我國西南和越南北部,僅生長於石灰岩山脊的灌叢中。結合植物群中發現的其他石灰岩灌叢特有植物,表明在中中新世時(約1500萬年前),這一類型的植被便已存在了,其可能發育在較為惡劣的立地條件之上。同時,在化石葉表麵觀察到的“細脈腺節”(veinlets gland)結構與現生某些石生榕葉表麵完全一致,這一結構的主要功能可能是排鈣,是對石灰岩生境的一種適應。文山植物群的物種多樣性遠高於臨近地區的各古植物群,生境的多樣性(石灰岩植被、非石灰岩植被的同時存在)是其重要原因。

該研究結果以A fossil fig from the Miocene of southwestern China: Indication of persistent deep time karst vegetation為題,發表在國際古植物學期刊Review of Palaeobotany and Palynology上。

該研究受到國家基金(U1502231、41661134049)、中科院“西部之光”青年人才項目、版納園“135”項目方向一(2017XTBG-F01)、中科院東南亞中心(Y4ZK111B01)的資助。

相關報道:楔葉榕化石發現證實石灰岩灌叢長期存在

(神秘的地球uux.cn報道)據科技日報(趙漢斌):生長於裸岩石縫中的灌叢型植被,尤其是榕屬植物是受人為活動幹擾形成、還是自然演替的頂級?學界一直存在爭論。中國科學院西雙版納熱帶植物研究所最新發表在國際古植物學期刊《古植物學和孢粉學綜述》上的一項成果,有助於厘清這一問題。

榕屬是種類最多、分部最廣的木本植物之一,全世界有750餘種,其中近三分之二的種類分布於熱帶亞洲地區。榕屬的生境和形態多樣,廣布於從潮濕到幹旱的各種熱帶、亞熱帶植被類型中,其形態、習性與屬內的係統位置有較高的相關性。

在我國西南和東南亞地區,石灰岩溶地貌最為典型,幹旱和高鈣是其最主要特征,其上覆蓋的植被在物種組成和生理生態上也與地帶性植被不同。

西雙版納熱帶植物園古生態研究組助理研究員黃健在滇東南石灰岩溶地區核心地帶——文山盆地中進行長期古植物學研究,發現了一種榕屬的葉片化石。通過對現生榕屬及亞屬植物葉脈結構特征進行深入研究後,他將榕屬葉脈模式分為4個類型。經過葉結構重建和現代物種比對,確定文山植物群中的這種榕屬化石屬於無花果亞屬,其現生最近親緣種為楔葉榕。

楔葉榕和近似類群分布於我國西南和越南北部,僅生長於石灰岩山脊灌叢中。結合植物群中發現的其他石灰岩灌叢特有植物,表明在約1500萬年前的中中新世時,這一類型的植被就已存在,它可能發育在較為惡劣的立地條件之上。同時,在化石葉表麵觀察到的細脈腺節結構與現生某些石生榕葉表麵完全一致,這一結構的主要功能可能是排鈣,是對石灰岩生境的一種適應。文山植物群的物種多樣性遠高於臨近地區的各古植物群,石灰岩植被、非石灰岩植被同時存在等生境的多樣性是其重要原因。

相關報道:化石表明1500萬年前的楔葉榕生活在石灰岩上

(神秘的地球uux.cn報道)據新華社昆明8月15日電(嶽冉冉):科學家從1500萬年前的楔葉榕化石上發現了“細脈腺節”結構,這一結構的主要功能是排鈣,證明當時這一榕屬植物已具有了對石灰岩生境的適應力。該成果於近日發表在國際期刊《古植物學與古孢粉學評論》上。

論文第一作者、中科院西雙版納熱帶植物園黃健博士介紹,榕屬植物是種類最多、分部最廣的木本植物之一,其生境和形態多樣,廣布於從潮濕到幹旱的各種植被類型中。其中一部分榕屬植物生長在我國西南和東南亞地區的喀斯特地貌上。

近期,中科院西雙版納熱帶植物園古生態研究組在滇東南喀斯特地貌地區的核心地帶——文山盆地考察時,發現了一種榕屬的葉片化石。經過研究,確定該化石屬於無花果亞屬,與現生的楔葉榕有著最近的親緣關係。

黃健說:“楔葉榕主要分布在我國西南和越南北部,與其他生長在土壤中的植物不同的是,它僅生長在以碳酸鈣和碳酸鎂為主要成分的石灰岩中。楔葉榕生命力非常頑強,靠吸收雨水、空氣中的水分、落葉的養分為生。”

在化石葉表麵,研究者觀察到了“細脈腺節”這一特殊結構,這與現生楔葉榕葉片表麵完全一致。“這一結構的主要功能是排鈣,楔葉榕長在石灰岩裏,會吸收多餘的鈣離子,需要靠葉片排出,這也是楔葉榕對石灰岩生境的一種適應。”黃健說。

相關報道:雲南文山發現1500萬年前榕屬葉片化石

(神秘的地球uux.cn報道)據雲南網(記者 楊質高 實習生 郭金夢):近期,滇東南文山盆地出土一種榕屬的葉片化石,研究發現,它的現生最近親緣種為楔葉榕,而楔葉榕又僅生長於石灰岩山脊的灌叢中,表明在1500萬年前(中中新世)石灰岩灌叢植被就已存在。

榕屬是種類最多、分布最廣的木本植物之一,全世界有750餘種,其中近2/3種類分布於熱帶亞洲地區。榕屬的生境和形態極為多樣,廣布於從潮濕到幹旱的各種熱帶、亞熱帶植被類型中,其形態、習性與屬內的係統位置有較高的相關性。

在我國西南和東南亞地區有著最為典型石灰岩溶(又稱喀斯特)地貌,其具有獨特的地質地貌和理化性質,幹旱和高鈣是其最主要特征,其上覆蓋的植被在物種組成和生理生態上也與地帶性植被不同。最為典型的是由生長於裸岩石縫之中灌木構成的灌叢型植被,許多榕屬植物是這一植被類型中的優勢類群。對於這一植被是人為活動幹擾形成還是自然演替的頂級,一直存在爭論。

中國科學院西雙版納熱帶植物園古生態研究組的黃健助理研究員,在滇東南石灰岩溶地區的核心地帶——文山盆地中進行了長期的古植物學研究。近期,他發現了一種榕屬的葉片化石。通過對現生榕屬植物葉脈結構特征的研究總結,將榕屬葉脈模式分為4個類型,並總結了各亞屬的葉脈特征。

經過葉結構重建和現代物種對比,確定文山植物群中的該榕屬化石屬於無花果亞屬,其現生最近親緣種為楔葉榕。楔葉榕和近似類群分布於我國西南和越南北部,僅生長於石灰岩山脊的灌叢中。結合植物群中發現的其他石灰岩灌叢特有植物,表明在中中新世時(約1500萬年前),這一類型的植被便已存在了,其可能發育在較為惡劣的立地條件之上。

同時,在化石葉表麵觀察到的“細脈腺節”結構與現生某些石生榕葉表麵完全一致,這一結構的主要功能可能是排鈣,是對石灰岩生境的一種適應。文山植物群的物種多樣性遠高於臨近地區的各古植物群,生境的多樣性(石灰岩植被、非石灰岩植被的同時存在)是其重要原因。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们